2022年11月19日下午两点十分,由山西大学主办、太原理工大学承办的首届山西省国际中文教育专业实践基地建设研讨会下午场顺利举办。下午场由郑继娥副教授、侯立睿副教授、杜晖老师和吕慧老师主持。山西大学国际教育交流学院教师、硕士生导师郑继娥副教授,山西大学文学院讲师、硕士生导师吕慧老师,太原理工大学讲师李炜老师,山西医科大学国际教育学院讲师万赫达老师,太原理工大学文法学院专职教师、硕士生导师巩彦斌老师,天津师范大学国际教育交流学院在读博士研究生荀文娟,鲁东大学文学院汉语国际教育专业在读硕士研究生张嘉欣等七位研究者依次进行学术汇报。共150位左右高校师生参会。

吕慧老师在《汉语国际教育硕士专业的研究历程、主题与趋势——基于CNKI数据库的文献计量与可视化分析》的汇报中,主要通过对2005-2022年我国汉硕专业的相关文献进行数据统计和可视化分析,从研究历程、研究概况、研究主题、研究趋势四个方面进行汇报。从研究历程看,研究成果数量整体呈逐年增长趋势,经历起步、探索、深化、转型四阶段。从研究概况看,研究活动集中于教育学、语言学等领域,师范类、综合类及语言类高校是汉硕研究主阵地,研究机构主要在华北、华东地区,研究者持续关注汉硕领域,但未形成核心作者群。从研究主题看,研究领域主要包括人才培养、课程教学、学位论文、实习就业、学科建设等。从研究趋势看,未来应注意:研究主体尚未形成核心群,应加强研究者的跨学科合作;研究内容多固守旧题,需挖掘汉硕研究新的生长点;研究方法较为单一且机械,应采用量化质性相结合方法。

李炜老师在《汉语国际教育专业中外学生实习研究——以太原理工大学为例》的汇报中,主要从汉教专业基本情况介绍、教学改革与课程建设、实习基地与实习实训三个方面展开。在教学改革与课程建设方面,提出语言、文化、能力“三双”式培养目标和语言、教育、文学文化“三位一体”式的课程群。同时,指出在理论学习的基础上,实习实训对于汉语国际教育专业人才的培养至关重要,目前国内高校汉语国际教育专业的实习主要分为国内实习和国外实习,主要分为观摩教辅、教学实践、文化实习、毕业实习四大模块。实习基地与实习实训方面,主要建设了六个包括教学、教育管理、文化、外文翻译、线上线下、孔子学院等稳定的实习基地,搭建实践能力与理论知识交替攀升的培养体系。

郑继娥老师在《高校教师在汉硕跨文化人才培养中的角色研究》的汇报中,介绍了汉硕研究生培养的能力、跨文化传播能力的构成、研究视角和研究对象等概况。认为在培养汉语国际教育研究生的跨文化交际、中华文化传播能力的过程中,高校任课教师需要以学生为中心,打破课程壁垒,全员一体育人。具体方式上,郑老师认为教师应该贯穿三个课堂,实现三个“课堂”联动。第一教学课堂,树立学生的跨文化意识、对比意识,提高外语为媒介的交际技能;课下校内的第二课堂和社会实践的第三课堂,把理论知识转化为真正的跨文化能力。同时提到,高校培养师资的国际中文教育人才教师的角色,不仅是知识的传授者,还是跨文化技能和国际化视野培养的指导者、督促者和评估者,是学生成长路上的引路人和陪伴者。

万赫达老师在《国际中文教师发展中的身份认同危机研究述评》的汇报中,主要从身份认同和认同危机、理论基础、国际中文教师身份认同危机研究和研究展望四个部分展开。明确了身份认同及认同危机的概念和内涵,简要分析教师专业发展中的向内和向外的认同危机;梳理国际中文教师身份认同危机研究和社会认同的理论基础;总结归纳汉教学生与在职汉教教师、国内与国外任教等类型下的认同危机,认为认同危机产生的原因主要是教师身份由单一变得复杂、汉语教师在教学能力和技术上自我怀疑。基于此,从明确学科内涵和定位、深化多元主题研究、合理看待身份冲突危机和扩展现有研究方法四个方面,给出对策建议,助力国际中文教育教师发展研究。

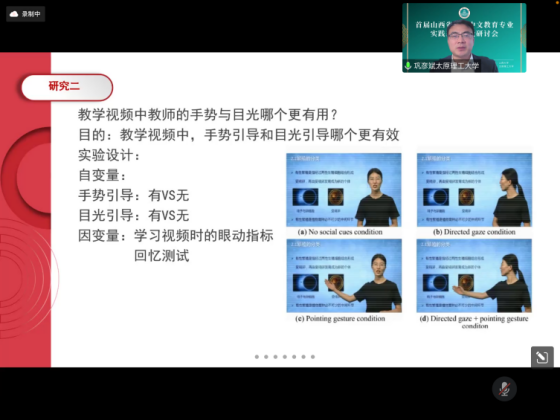

巩彦斌老师在《疫情期间汉语国际教育专业留学生线上学习研究》的汇报中,针对疫情期间无法参与线下教学的留学生,通过调查汉语国际教育专业留学生线上学习的实际情况,探究线上教学存在的某些不足,并针对线上教学的常见问题,尝试提出可行性解决方案。以心理学研究实验“教学视频中教师的手势与目光哪个更有用?”为例,通过实验准备、实验过程和研究结果等方面的举例说明,指出调查汉语国际教育专业留学生线上学习的实际情况的调查实验可行性的研究方向。

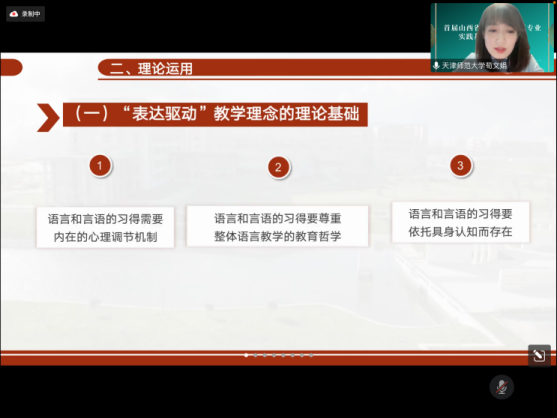

荀文娟博士在《基于“表达驱动”教学理念的国际中文阅读课教学设计》的汇报中,指出“表达驱动”式的教学理念为实现听说读写综合发展,避免为训练而训练,忽视语言真实运用的教学方式提供了新的思路。理论基础和理论运用上,对“表达驱动”教学理念的理论基础、“表达驱动”教学理念的内涵、相关教学法的比较分析和基于“表达驱动”教学理念的教学流程设计等问题进行梳理解答;研究综述上,主要对阅读课教学的现状调查分析、一般性研究、教学方法和阅读理论运用等相关研究进行总结,认为阅读教学具有可行性;实践研究上,主要涉及“表达驱动”型阅读课教学模式的构建和运用的实践案例,通过成果的表达展现,贯穿于教学环节的始终,能够提质增效国际中文教育。

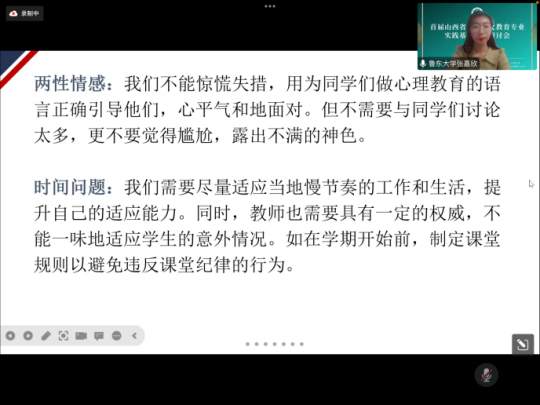

张嘉欣同学在《跨文化交际中的中、印尼文化差异案例分析——以印度尼西亚漳华三语国民学校线上课堂为例》的汇报中,通过“老师,你有男朋友吗?”“在‘等待’中度过备课与上课”“同学们不要在地上爬来爬去,大家安静一些”三个案例的讲述与分析,发现中、印尼文化在隐私观念、时间观念、教育理念等方面都存在明显差异。对此,为汉语教师在印尼面对两性情感、时间观念和课堂教学等问题提出相应建议,为今后赴任印尼的汉语老师、志愿者提供经验。

接着,研究者围绕研讨会主题,针对上下午专家学者的汇报发言,展开了激烈讨论。太原理工大学侯涛教授认为,本次研讨会的举办非常及时与成功,表示太原理工大学应与各兄弟院校加强交流合作、共同进步,培养实践实训丰富的汉教师资,为山西省国际中文教育专业实践基地建设贡献力量。山西工商学院汉教负责人章亚楠老师介绍了山西工商学院汉教专业的人才培养类型、培养特色和实践实训方式等,并对本次会议的部分问题做出了思考与回应,也希望未来能与各兄弟院校相互交流,共谋国际中文教育事业的发展。

伴随着各位老师热烈地讨论与交流,大家以云端的方式进行合影留念。山西大学白云教授向各位专家、老师、同学们致闭幕词。白老师总结到,研讨会上下午两场会议的汇报内容与成果有高度、有广度、有深度,从学科宏观发展角度到学科具体发展案例,各位学者的发言都紧紧围绕会议五大主题展开,让人收获颇丰。同时,白云老师代表主办方山西大学邀请各位专家学者明年相聚山西大学,参加第二、第三届乃至更多届的学术会议与交流。

在山西大学建校120周年之际,首届山西省国际中文教育专业实践基地建设研讨会顺利举办。这不仅彰显了我校国际中文教育专业的快速发展与扎实推进,也为国际中文教育事业的发展提供实践智慧、注入新的活力,同时也激励国际中文教育领域的研究者潜心学术与热心实践。未来,我们将以此为契机,全身心投入到国际中文教育事业的建设与发展中。

文 / 山西大学文学院 21级汉语国际教育专业硕士 高彩丹

2022年11月20日