2022年4月17日 星期日 天气晴

第12日,我们迎来了复课,被疫情中断的教学通过网络再续,我们终于又听到了老师们熟悉的讲课声音,我们终于又静下心来在知识的海洋里遨游。

上完网课的朋友们请排排坐好,今日我们的日记有三位重磅嘉宾到访。她们是2019级本科生辅导员田瑾瑜、2020级研究生辅导员马佑蕾、2021级本科生辅导员王雯。她们用爱心和汗水陪伴了我们12天,在宿舍楼里与我们同吃同住但却比我们每个人都辛苦,我们都知道她们有一个共同的名字——辅导员,但却很少有人知道,她们还有一段相同的人生经历——都曾是山西大学的学生。时隔几年,重新入住学生宿舍的她们有什么感想呢?让我们一起来听一听吧。

(田瑾瑜、马佑蕾、王雯合影)

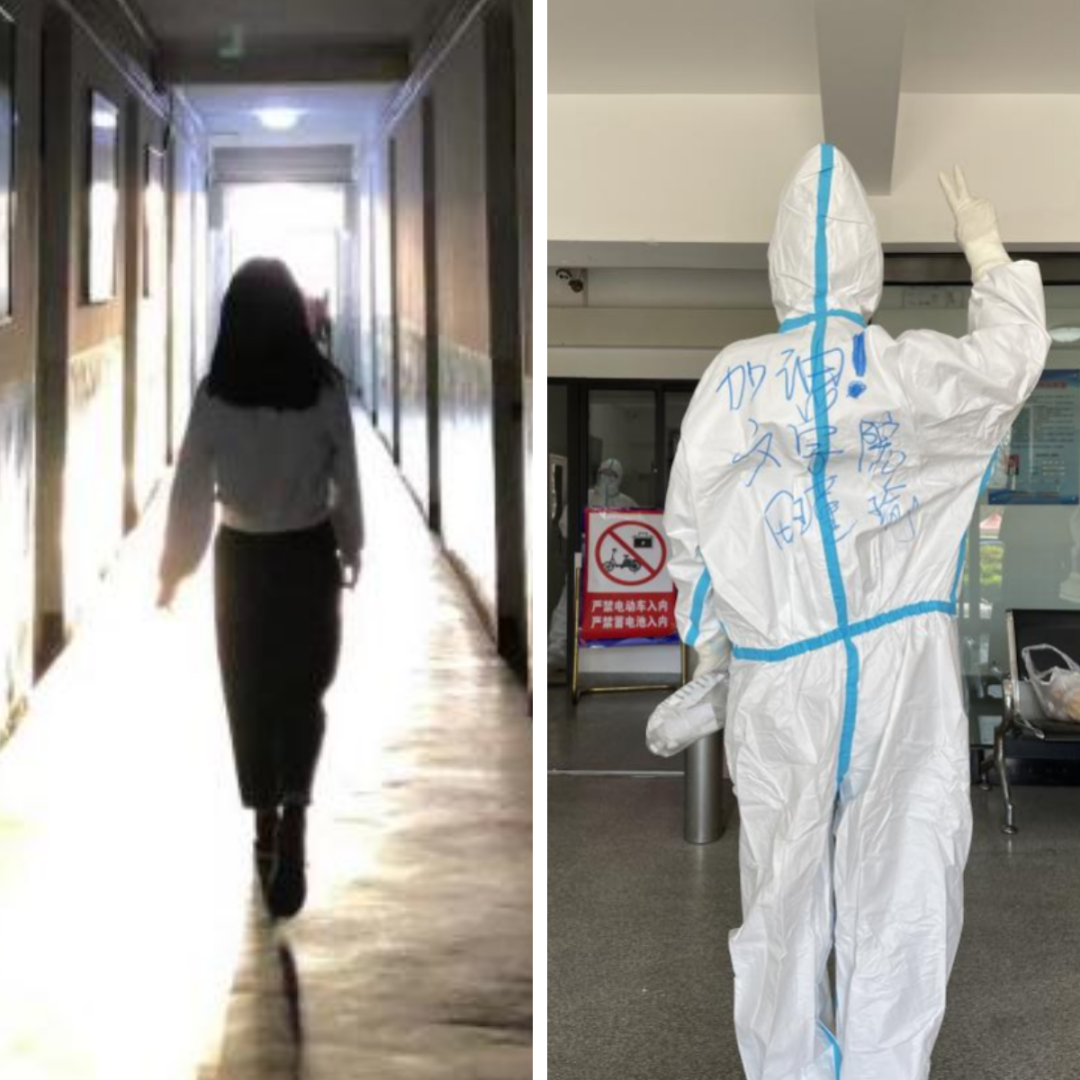

田老师的本科和研究生时光都在山大度过,她说:

入驻学生公寓,仿佛是与青春的重新相遇,满心欢喜却也怅然若失。从本科时的文瀛十二斋,到研究生时的文瀛七斋,再到如今的令德十四斋,一切都变了,一切也都没变。楼管阿姨们还是一样的亲切,但听到的问候却不再是“下课回来啦?”;坐在宿舍还是能听到楼道里的脚步声、隔壁宿舍的嬉闹声和水房里吹风机的声音,但少了几分宿舍间分享的快乐;闲暇时读书、看剧,上学的时候如此,工作了依旧如此,只是少了几个面对面交流的伴儿。当作是一场与成长的约会吧,一路前进着,一路怀念着,一路珍惜着,一路期待着……

【P.S.】进驻公寓以来温暖未曾缺席,借台灯、借衣架、借暖壶,感谢同学们的慷慨“支援”,与大家一起静待赏花时~

(左:田老师学生时代照片;右:田老师变身“大白”)

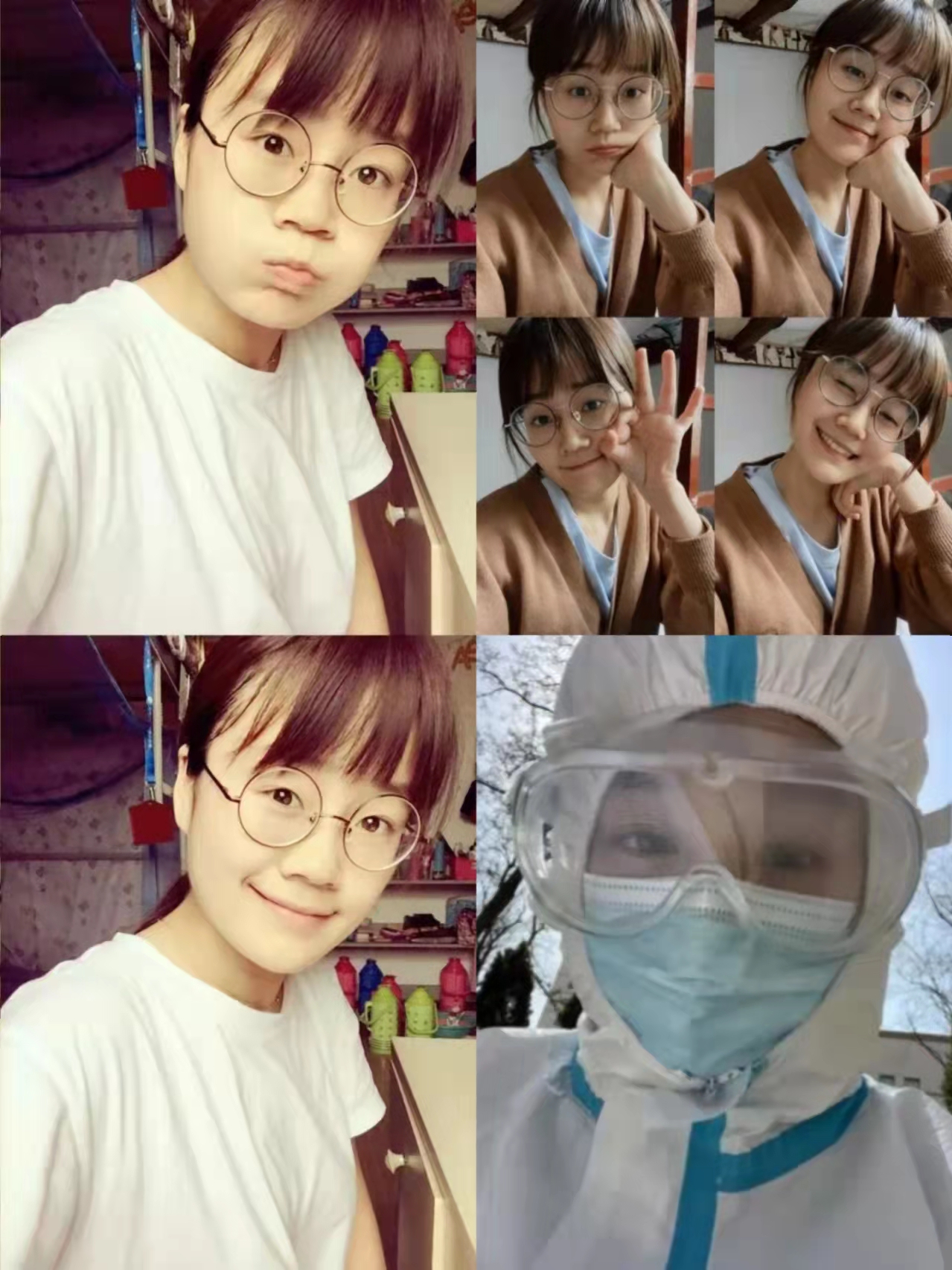

马佑蕾老师在校时比田老师低一个年级,妥妥的学妹一枚。她说:

时隔两年,又重新回到了熟悉的地方。满园子的丁香花开,香气浮动,绿树红墙。

我对于山大宿舍的记忆,在2013年的夏天就悄然展开,那是东西走向的文瀛十二B,春天,窗外西侧热闹非凡的篮球场;夏天,闷热难耐时宿舍一起分享的冰镇西瓜;秋天,公寓楼前飘落的一地黄叶;冬天,小卖部煮方便面的香气和窗上凝结的冰花。

学生时代平静细碎的生活,仿佛刻在染色体上,一切的声音、气味、光线都叫人留恋。我不禁怀念进宿舍时刷卡机的问好,宿管阿姨忙碌穿梭的身影,轰隆作响的热水器,寝室半夜催人泪下的卧谈会,校园清晨6点的钟声,楼道里洒下的夕阳,饱经风霜的红色木床。

这是再也无法回去的学生时代呀,那些艰苦却意义非凡的集体生活,那群善良可爱浑身闪光的同学、舍友,终将封存在最美好的年华,永远珍藏。走上工作岗位,迈向社会,无限感谢那段有泪有笑、充实纯粹的时光。园子还是那个园子,玉兰花开,说不上自己有哪些变化,但相信不变的是:我们永远正青春,永远冲动满怀,永远热泪盈眶。

(左:马佑蕾老师硕士毕业照;右:马老师变身“大白”)

王雯老师又比马佑蕾老师低一个年级(哈哈哈),她最近也很有感触:

我和同学们一样的早起、一样去水房洗漱、一样期待着每天的餐食,一样需要睡前关完灯小跑着钻回被窝;

但不一样的是没有了那一片黑暗中的睡前卧谈会,没有了那群你一伸手就知道要做什么的舍友,没有了在水房里嬉笑打闹的身影;

最近恍惚间会听到楼里有人喊我的名字,可转念一想,怎么可能,现在大家只会叫我,王老师,那些曾经在这里喊着我名字的人,早已散落在天涯。

无比怀念我的大学时光,当然,也一样的珍惜当下。

在这段重新回归宿舍生活的日子里,我真的养成了每天早睡早起,按时三餐的好习惯。

而当抗疫工作逐渐走上正轨,我也有了更多的机会再次感受如今的大学生活,走进这群大学生的日常——

她们心态开放,乐观昂扬,面对突如其来的封楼政策,她们认真配合,这一切比我们预想中地更加顺利;

她们多元包容,创意频出,虽然生活和学习暂时都只能在楼里进行,但各种各样的点子早已飞出了这栋小楼;

她们彼此帮助,荟聚力量,无论是回到“以物易物”时代的错觉,还是那句“姐妹,我有”的坚定,都让人无时不刻被被善意包围。

当我连接起过去和当下,依然能找到那些穿越时空还会使人感到共振的力量—面对未知,青年人的勇气、团结与博爱。

我想,在这场大考之中,我们每一个人都写下了最好的答案。

(左:王老师在校时;右:王老师近照+“大白”照)

(左:王老师在校时;右:王老师近照+“大白”照)

决战病毒在今朝,誓与疫情共进退!

曾经她们和我们一样在这个校园里学习生活,

如今,她们换了一个阵地来守护山大校园;

曾经她们和我们一样在这个校园里嬉笑打闹,

如今,她们换了一种身份来关爱学弟学妹;

曾经她们和我们一样在这个校园里逐梦青春;

如今,她们换了一个阵地来践行职业初心。

我们是曾经的她们,她们是未来的我们。

我们都是山大人,

是戮力同心、奋楫笃行的山大人!

是临危不惧、勇往直前的山大人!

是敢于斗争、敢于胜利的山大人!

山大人加油!山大加油!