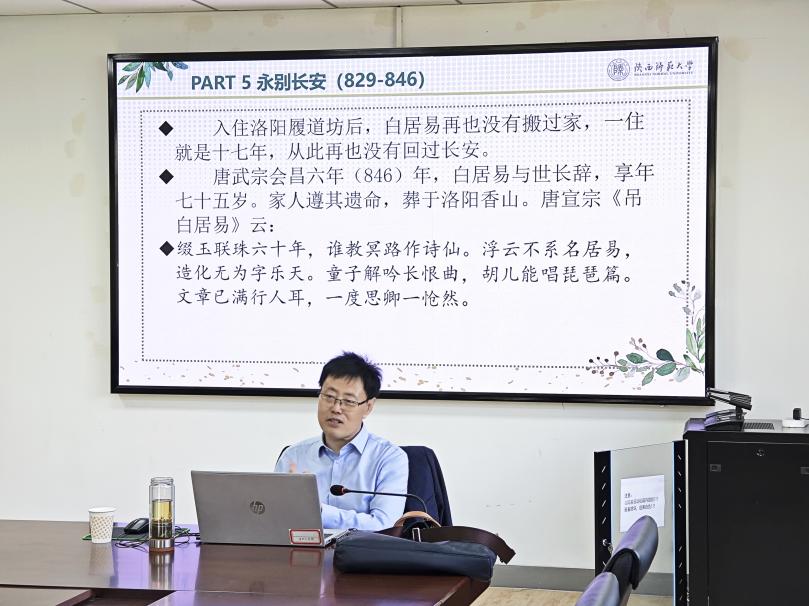

4月24日下午,陕西师范大学文学院教授、博士生导师、中国杜甫研究会理事、陕西省社科联特聘研究员、陕西省秦风诗词学会副会长魏景波莅临山西大学文学院,于B309会议室以“白居易的长安经历与仕宦心态”为题开展学术讲座。本次讲座由张建伟教授主持,文学院相关专业师生参加。

张建伟教授于讲座开始前对魏景波教授的学术成就进行了详细介绍,并代表文学院师生热烈欢迎魏景波教授的莅临与研讨。

魏景波教授以白居易的成长历程、科举经历、宦海浮沉及人生结局为脉络,按时间顺序梳理了其仕宦生涯与长安的离合关系。从贞元十五年(799年)28岁赴长安应进士试,至太和三年(829年)58岁永别长安,白居易与这座唐代政治中心的交集历时三十年。魏教授指出,白居易兼具文人风骨与士大夫担当,其“高产”“高寿”“高质量”的生命历程,使其作品成为人生轨迹与社会变迁的生动注脚。因此,白居易笔下的长安既有政治理想的凌云壮志,也有日常生活的人间烟火,更充溢着“长安居,大不易”的人生体验。

围绕白居易的仕途转折,魏景波教授展开深度剖析:29岁进士及第的辉煌成就,至三登科第的仕途荣光,塑造了其早期昂扬自信的创作基调;元和五年(810年)为奉母弃“清望官”转任京兆府户曹参军,经历丁忧、贬谪江州与忠州后,其思想从“兼济天下”转向“独善其身”,诗风渐趋生活化;长庆年间虽重返长安任中书舍人,但诗文中“迟暮之悲”已悄然取代早年锐气;太和三年(829年)彻底离京后,洛阳终成其人生终点,“中隐”的人生态度成为其晚年的主要旋律。

魏景波教授认为,唐代文人多有“长安情结”,但对白居易而言,长安在其生命中的情感是极为复杂的,其中既有平步青云的光辉,亦有世事无常的不甘。“请君休说长安事,膝上风清琴正调”的复杂情感背后,是一代诗人宦海浮沉的辛酸历程。魏教授以白居易为例,指出文学作品既呈现出作家的文学创作史,也蕴含着作家的政治史、生活史与心态史,通过作品研究诗人的仕宦心态和生活轨迹,可以重建文学活动的历史现场。

讲座互动环节,魏景波教授就“士人官职与诗史互证”“新乐府对汉乐府的承变”“白居易作品域外传播”等问题,与在场师生展开讨论,以翔实例证和跨文化视角深化了对主题的阐释。最后,张建伟教授对魏景波教授的出席再次表示诚挚的感谢。本次学术讲座在现场师生热烈的掌声中圆满落幕。

撰稿人:王顺一

二审:卫才华

三审:郑伟