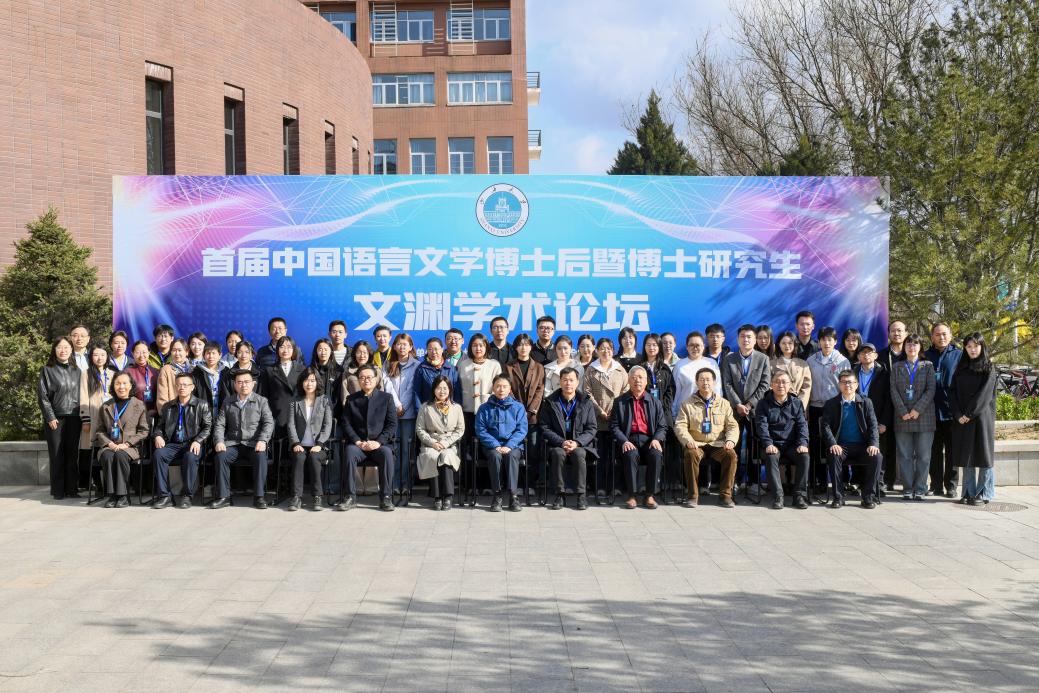

2025年4月12日,由山西大学研究生院和山西大学社会科学处联合主办,山西大学文学院承办的首届“中国语言文学博士后暨博士研究生文渊学术论坛”在山西大学隆重举行。来自北京大学、中国社会科学院、北京语言大学、南开大学、河南大学等国内知名研究机构、高等院校的7位专家学者,文学院党政领导班子成员、各教研室主任、骨干教师,以及中国语言文学专业全体博士后、博士研究生齐聚一堂,共襄学术盛举。

文学院院长郑伟教授、山西大学学科建设办主任、研究生院副院长吕宏伟、山西大学社会科学处处长赵云波教授等出席开幕式并致辞。

文学院院长郑伟向各位远道而来的嘉宾表示热烈欢迎与感谢。介绍了山西大学文学院的发展历程与办学历史,并指出本次论坛对于文学院博士研究生培养是一次难得的机会。在今天的大交通、大网络、大数据的时代,获得学术资源与先进的办学理念和研究思路更加便捷,鼓励同学们与专家近距离交流,听取专家意见,扎实进行科学研究。

山西大学学科建设办主任、研究生院副院长吕宏伟指出,本次论坛的研讨主题既有唐风晋韵的精神滋润,也有方言、文字与大数据的时代碰撞;既有对民风民俗的观察思考,也有对红色基因的发展传承。山西大学将以此次论坛为契机,认真听取专家建议,深入分析在方向设计、人才培养等方面存在的问题,推动学科高水平建设和可持续发展,提升高层次人才自主培养能力。

山西大学社会科学处处长赵云波对各位专家长期以来对我校中国语言文学研究与人文社科事业发展的支持,表示衷心感谢,他强调学科建设的连续性、稳定性和高质量发展,关键看青年人才的成长和培养,学术论坛必将是一次思想冲击、观点交融和学术创新的盛宴。

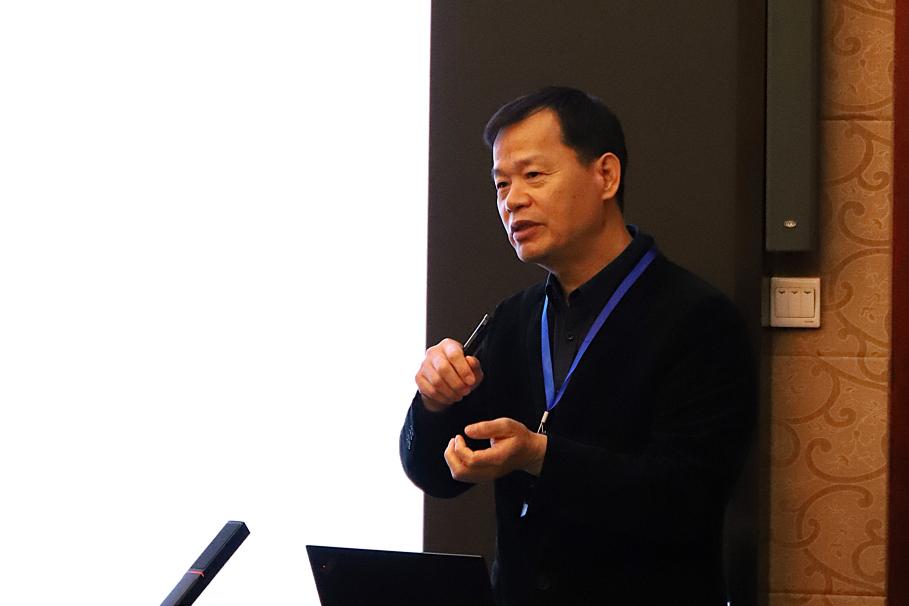

在主题演讲环节,专家分别作了主旨发言。湖南大学廖可斌教授以范式创新与意义重释为切入点,深入探讨理学的历史作用和当代价值;北京语言大学张廷银教授聚焦书迹中的文学文献,提出通过书迹剖析作品和作家心态这一全新研究视角,强调其应成为古代文学研究的重要途径;北京大学陈保亚教授基于语言学的视角,精辟论述了人脑与AI从亲知到言知的差异;中国社会科学院毛巧晖研究员以丁山神话观的“源”与“流”为主线,讨论古史神话研究从疑古到释古的现代转向;南开大学卢桢教授立足全球化视野,探讨中国城市文学的文明观与文化价值观;河南大学魏华莹教授通过文学使者、作家互访和世界文化图景三个层面,系统阐述了作家互访与新中国初期的世界文学交流。

4月12日下午,本次学术论坛的三场分论坛分别于文学院B309会议室、语言科学研究所会议室、国学大讲堂同步展开。研讨议题涉及“文学与艺术”“语言与社会”“民俗与非遗”三大领域。

分论坛一“文学与艺术”由山西大学刘芳坤教授、王飞副教授主持。湖南大学廖可斌教授、南开大学卢桢教授、河南大学魏华莹教授、山西大学郑伟教授、张建伟教授担任评议专家。在文献学领域,卫鸣宇通过《入唐求法巡礼行记》解析唐代岁时节俗与寺院空间的文化交融;梁晔然则以空间理论切入,探讨马祖常诗歌对元代大都地域文化的多维映射;古代文学研究中,郝振澳考证《南宋志传》书名与赵匡胤战略的关联,挖掘其史学价值;景峻洋重评南朝文风“讹滥”现象,提出其对隋唐文学批判性继承的启示;张亚琼和王荣珍侧重于现当代文学的研究,分别剖析了大众文化对人民文艺的建构作用以及50后作家底层叙事,揭示时代焦虑与文学局限;艺术学研究领域,王耀弘以德勒兹理论解码恐怖影像的颠覆性美学,高昕昱则挖掘山西抗战民歌的叙事策略与社会动员功能;王亚全用量化手段解析水墨动画美学,王玉坤梳理早期农村电影从娱乐向现实书写的转型逻辑,展现出在影视文学研究中方法论的创新。

分论坛二“语言与社会”由山西大学史秀菊教授、白静茹副教授主持。北京大学陈保亚教授、中国社会科学院刘祥柏研究员、山西大学白云教授、辛睿龙教授担任评议专家。王海立立足山西左云方言探索“人家”的用法与语法化;魏嘉欣在方言学视域下阐释了晋方言与山西民歌的互动机制;修蓉通过描写江苏盱眙话中语气词“呢[niẼ⁰]”、疑问代词“呢[niẼ⁰]”与“盖=[kɛ⁰]”的句法特征及其形成过程与动因,揭示“呢[niẼ⁰]”“盖=[kɛ⁰]”存在循环演化的现象;郝怡萱基于山西平遥的语言调查研究农村老年人语言服务问题;吴忆南探讨了离合词的句法位置、韵律动因与语体特性;志村法穗从语义、语用角度探索逆被动的格编码模式;阴晨曦基于名词可否形容词化的双向观照剖析了名词性质义的强弱及其对形容词化的制约作用;郭崴聚焦于女真语宾格的历史演变,推测女真语宾格助词变体出现条件产生变化的原因并确定最终形态;兰静论述了数字化写作的发展对二语写作在教学目标、教学方式和评价方式的影响。

分论坛三“民俗与非遗”由山西大学郭永平教授、侯姝慧副教授主持。北京语言大学张廷银教授、中国社会科学院毛巧晖研究员、山西大学卫才华教授担任评议专家。布瑞丰与方洁从非遗传承人角度出发,研究其在非遗中的主体性地位与价值;石怀庆以孙悟空形象转型为例探讨游戏中的神话重构;冯晶探讨太行山曲艺的变革中政权话语、知识精英对民间文化资源的利用;贾璐璐探讨了晋陕家风家训在当代语境中的跨模式呈现与创新转化路径;郭晋媛从“传说—民俗—生态”三级结构来展现“七夕节”整体性保护的重要意义;胡洋博士介绍了美国民俗学家理查德·鲍曼表演理论对民俗学学科研究的重要贡献。

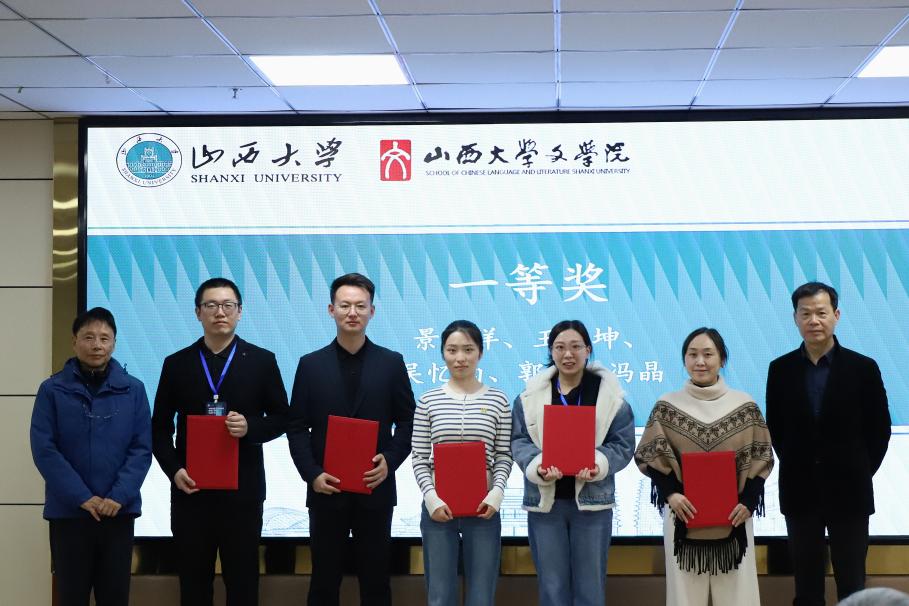

本次文渊学术论坛共收到27篇来自各年级博士研究生、博士后的高质量论文。经过各分论坛评议专家组严谨的研讨与评审,本次文渊学术论坛共评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖12名。

颁奖典礼结束后,首届“中国语言文学博士后暨博士研究生文渊学术论坛”在国学大讲堂圆满落下帷幕。廖可斌教授作为专家代表,高度评价了本次论坛的学术价值与实践意义,特别肯定了青年学者展现出的创新思维与研究活力,同时提出构建“师生互动、多元评议”的学术交流机制,鼓励通过学生自评、互评与导师点评相结合的方式,进一步激发学术对话活力。

本次论坛对学术交流方式作出了新型探索和有益尝试,实现了博士后、博士研究生间思想火花的碰撞,打破学术盲区,为构建开放、包容、创新的学术生态发挥积极的作用,对山西大学中国语言文学学科建设产生持续而深远的影响。

撰稿人:苏鑫龙、张晓冰、周宇婷

二审:卫才华

三审:郑 伟